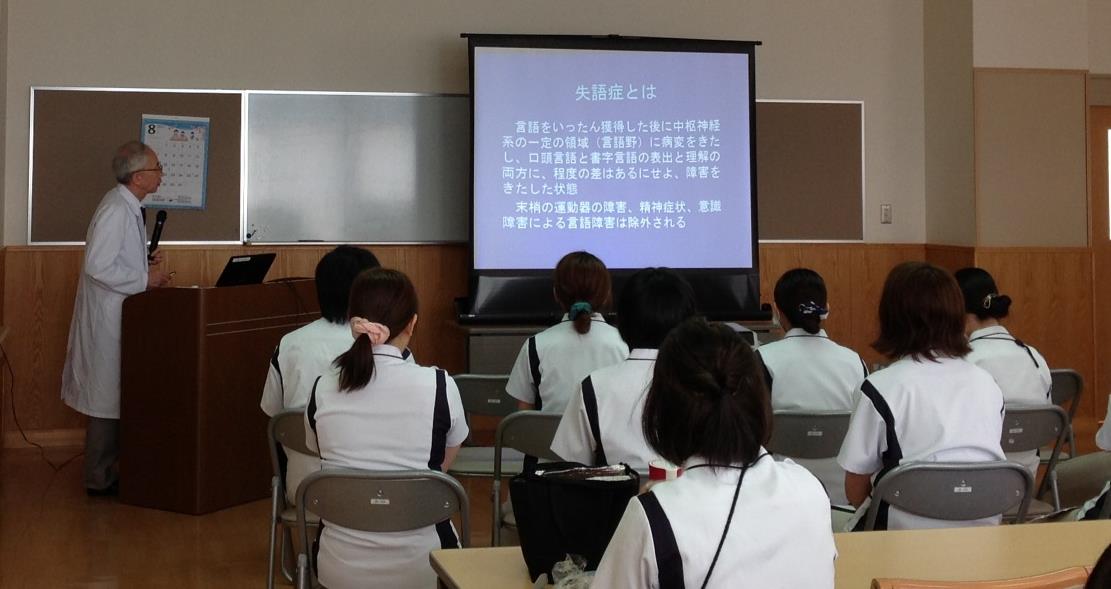

第24回「WAB失語症検査」

平成29年8月10日桔梗ヶ原病院リハビリテーション研究会Luncheon seminarを開催しました。講師は、当院リハビリテーション科の武田克彦先生。

テーマは「WAB失語症検査」と題し、講演をして頂きましたので、ご講演内容を報告致します。

~失語症とは~

失語症とは、言語を一旦獲得した後に中枢神経系の一定の領域(言語野)に病変をきたし、程度の差はあるにせよ、口頭言語と書字言語の表出と理解の両方に障害をきたした状態である。末梢の運動器の障害、精神症状、意識障害による言語障害は除外される。

失語症の定義は、

- 成人の後天的な障害

- 脳の器質的な病変に由来

- 「話す・聞く・読む・書く」の4つの様式すべてにおよぶ言語障害

- 言語のレベルの障害

とされている。

~失語症検査の備えるべき条件~

失語症検査の備える条件として以下の点が挙げられる。

- 障害を受けている全ての言語的側面の検査が可能であり、失語症のタイプ分類ができる下位検査。

- 重症度を判断できる困難度の段階を持ち、成績の変動を避けるための十分な数の項目がある。

- 実施に要する時間が実用的(1回で終わる)であり、知能や教育の影響が最小限である。

- 施行法・採点法が標準化されている。

- 検査結果から、健常者か失語症者、失語症か認知症の区別が可能である。

~WAB失語症検査の特徴~

- 流暢性、聴覚理解、復唱、呼称の得点を基準値と比較し、古典的分類が可能である。(日本版では、ブローカ失語、ウェルニッケ失語、健忘失語の3タイプの基準値が公表されている)

- 言語課題に加えて、知能、構成障害、失行、半側空間無視などの言語以外の高次脳機能課題が設けられており、ここから大脳皮質指数が算出される。また、言語課題(読み書きを除く)から失語指数が算出される。これらより、高次脳機能障害の程度と目安が得られ、失語の鑑別が可能である。

~WABとSLTAの違い~

〈WAB〉

Kerteszにより開発され、英語版は20カ国以上で翻訳されており、国際的な理解を得られている。物品、線画のポインティングに6単語が使用されており、これは読みの検査でも共通して使用される。これによって、各モダリティ間の比較が可能である。(日本語版WABでは書字についても同様の配慮がなされている)

〈SLTA〉

日本失語症学会によってSchuell-笹沼失語症簡易検査をもとに作成されている。日本における先行研究との比較に役立っている。各検査に重度、中等度、軽度の平均値がZ得点で示されており、項目別の重症度の目安がある。

~WAB失語症検査の使用率~

1988年に発表された失語症実態調査では、調査した施設のうち80%がSLTAを評価に用いている。WAB失語症検査を用いているのは約60%であると報告されている。

以上、武田克彦先生に「WAB失語症検査」をテーマにご講演頂いた内容をご報告します。

次回は平成29年9月14日にご講演して頂く予定となっております。