ボツリヌス療法+短期集中リハビリテーション

当院では“痙縮”に対して、ボツリヌス療法+短期集中リハビリテーションを行っています。

痙縮(けいしゅく)とは?

脳卒中でよくみられる運動(機能)障害の1つの症状です。

筋肉が緊張しすぎて、手足が動きにくかったり、勝手に動いてしまう状態のことです。(脳卒中後遺症者の約40%前後に生じると言われています。)

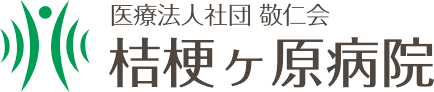

手指が握ったままとなり開こうとしても開きにくい、肘が曲がる、足先が足の裏側のほうに曲がってしまうなどの症状がみられます。

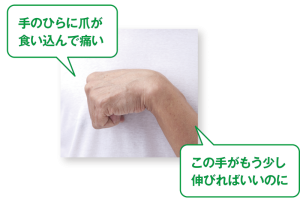

また下記のようなことでお困りであれば痙縮の症状である可能性があります。

こんな事で困っていませんか?

- 麻痺した手足を動かすと痛みが出る

- 手足がこわばってしまう

- 足が引っかかって歩きにくい

- 装具がないと歩けない

- リハビリ(運動)が行いづらい

- 伸びた爪が食い込んで痛い

- 手が握りこんでしまい洗うことができない

*上記のことで困っていたら 痙縮 の症状かもしれません。

ボツリヌス療法とは

ボツリヌス菌(食中毒の原因菌)が作り出す天然のたんぱく質(ボツリヌストキシン)を有効成分とする薬を障害となっている筋肉内に注射する治療法です。

ボツリヌストキシンには、筋肉を緊張させている神経の働きを抑える作用があります。そのためボツリヌストキシンを注射することにより、筋肉の緊張をやわらげることができます。ボツリヌス菌そのものを注射するわけではないので、ボツリヌス菌に感染する危険性はありません。

(グラクソスミスクラインHPより引用)

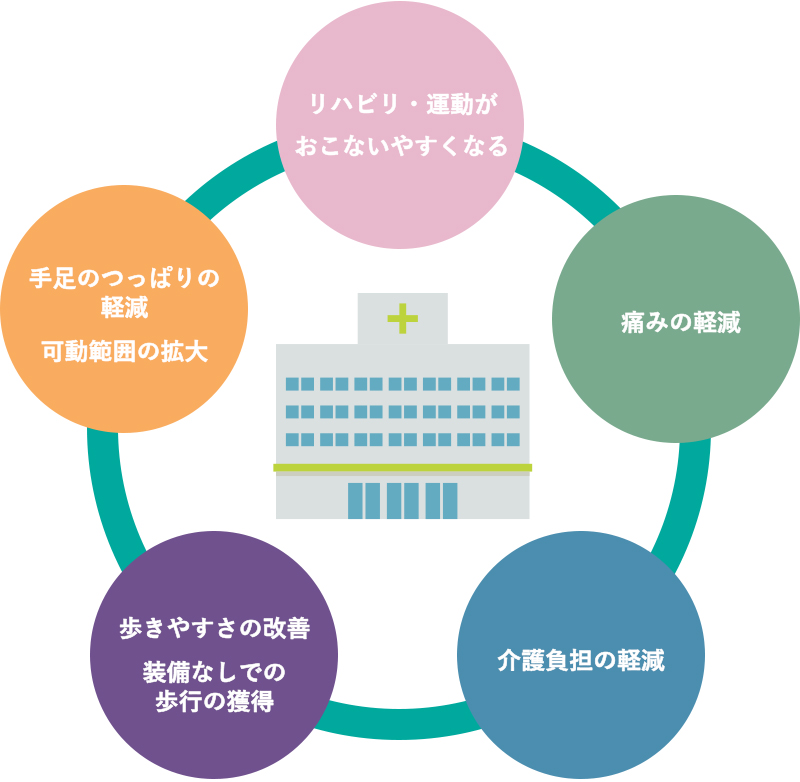

ボツリヌス療法で期待できる効果

当院のボツリヌス療法の流れ

| 診察・評価 |

|

|---|---|

| 投与 |

|

| リハビリ |

|

当院のボツリヌス療法の特徴

当院ではボツリヌス療法だけでなく、短期集中リハビリテーション(約2週間の入院でのリハビリテーション)を実施しています。リハビリテーションを併用することにより、痙縮の改善だけでなく機能の向上に着目した報告もされています。

リハビリテーションの内容としては、電気治療、ストレッチ、筋力トレーニング、バランス訓練や歩行練習など身体状況や目標に合わせた個別プログラムを実施します。

またボツリヌス療法にあたり医師・看護師・理学療法士・作業療法士・放射線技師・義肢装具士などさまざまな職種が連携して実施します。身体状況や生活スタイル、本人・家族が困っていることなどをもとに投与部位や量などを決定していきます。

投与部位に確実に施注が行えるように、超音波検査などを用いてボツリヌス治療の効果が最大限発揮できるような取り組みを行っています。

装具を利用している方については、装具のチェックと必要に応じて義肢装具士と連携し調整、作成も行います。

注意事項・確認事項

ボツリヌス療法を安全にお受けいただくために確認させていただくことがございます。

以下の方はボツリヌス療法が実施できません。

- 全身性の筋肉の脱力を起こす病気(重症筋無力症、ランバート・イートン症候群、筋萎縮性側索硬化症など)の方

- 妊娠または妊娠している可能性がある方。また授乳中の方。

- ボツリヌス療法に対し過敏症の既往があった方。

注意事項

- ボツリヌス療法を受けたことがある場合は疾患名、時期、投与量をお申し出ください

- 使用中の薬は、市販薬を含めて全て医師に申し出てください。

- ボツリヌス療法の効果を最大限引き出すためにも、その後のリハビリテーションを行うことが大切です。リハビリテーションの継続や自主訓練の継続ができことが重要であることをご理解ください。

お問い合わせ

ボツリヌス療法のご希望の方はこちらまでお問い合わせください。

外来受診日の日程調整をさせていただきます

お問い合わせ

- 桔梗ヶ原病院 地域医療連携室 0263-88-6510(平日9:00-17:00)